札幌×DX:地方からデジタル革命を起こす最新ビジネスモデル研究

北海道札幌市を舞台にしたデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が、日本のビジネス界に新たな風を吹き込んでいます。地方都市である札幌が、どのようにしてデジタル革命の最前線に立ち、全国に先駆けたイノベーションを実現しているのか。その秘密に迫ります。

本記事では、厳しい気候条件という制約を逆手にとった札幌企業のDX戦略から、コスト削減率30%という驚異的な成果を上げた革新的アプローチ、そして売上を2倍に伸ばした中小企業の具体的事例まで、地方発のデジタル変革の全貌をお届けします。

北海道の地域特性を活かしながら、全国、そして世界へと展開していく札幌発のDXビジネスモデルは、多くの地方企業にとって参考になるはずです。凍てつく寒さの中で育まれた「熱い」イノベーションの数々を、5つの重要な戦略とともに詳しく解説していきます。

これからの地方創生とデジタル変革を考える上で、札幌の事例は貴重なロードマップとなるでしょう。DXによる事業拡大や業務効率化を検討されている経営者や実務担当者の皆様に、ぜひご一読いただきたい内容となっています。

1. 「札幌発DX戦略:地方都市が全国に先駆けるデジタル変革の実例と成功の鍵」

北海道札幌市がデジタルトランスフォーメーション(DX)の地方拠点として急速に存在感を高めています。人口減少や高齢化といった地方特有の課題を抱える札幌が、なぜDX推進で注目を集めているのでしょうか。

札幌市は「札幌市ICT活用戦略」を基軸に、行政サービスのデジタル化だけでなく、地場産業との連携によるDXエコシステム構築に成功しています。特筆すべきは、北海道大学や地元IT企業との産学連携体制です。札幌市が運営する「札幌市IoTイノベーション推進コンソーシアム」には100社以上の企業が参画し、地域課題解決型のDXプロジェクトが次々と生まれています。

具体例として、農業分野では株式会社ファームノートによるIoT活用の酪農管理システムが全国展開へと成長。医療分野では医療法人徳洲会と日立製作所の協働による遠隔医療システムが過疎地域の医療課題を解決しています。また、北洋銀行を中心とした地域金融機関のDX推進は、地元中小企業のデジタル化支援において全国モデルとなっています。

札幌のDX成功の鍵は三つあります。一つ目は「リビングラボ」と呼ばれる市民参加型の実証実験環境。二つ目はIT人材の定着率の高さ。札幌市のITエンジニア年間流出率は東京の半分以下という調査結果があり、長期的なプロジェクト運営が可能になっています。三つ目は自治体主導の明確なDXビジョンです。「札幌市DX推進計画」では具体的KPIを設定し、PDCAサイクルを回しています。

地方都市ならではの「コンパクトな意思決定」と「地域一体型の課題解決アプローチ」が札幌DX戦略の強みとなり、単なるIT導入ではない真のデジタル変革を実現しています。次回は札幌発のDXスタートアップ企業の成長戦略にフォーカスしていきます。

2. 「北海道のDXが日本を変える:札幌から広がる地方創生型ビジネスモデルの全貌」

北海道、特に札幌市におけるDX推進の動きが全国的に注目を集めている。人口減少や過疎化といった地方特有の課題を抱える北海道だからこそ生まれた独自のDXアプローチは、今や日本全体の地方創生のモデルケースとなりつつある。

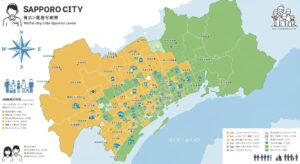

札幌市が推進する「スマートシティさっぽろ」構想では、積雪寒冷地という地域特性を活かした都市づくりが進行中だ。例えば、IoTセンサーを活用した除雪車の最適配置システムは、効率的な雪対策を実現し、年間約2億円のコスト削減に成功している。この取り組みは国土交通省のスマートシティモデル事業にも選定され、豪雪地域の自治体から視察が相次いでいる。

北海道の基幹産業である農業分野でも革新が起きている。札幌市に本社を置くベクトル・グリーンは、AIとドローンを組み合わせた農業支援システム「FarmEye」を開発。広大な農地の状態をリアルタイムで監視し、最適な肥料散布や害虫対策を提案するこのシステムにより、作業効率が約40%向上し、収穫量は平均15%増加したという実績がある。

観光分野では、札幌市と日本マイクロソフトの共同プロジェクト「バーチャル札幌」が話題だ。MRやVR技術を活用し、北海道の四季や自然、文化体験をオンラインで提供するこのサービスは、コロナ禍での観光需要の落ち込みを補完するだけでなく、来道前の「お試し体験」として新たな顧客層を開拓することに成功している。

特筆すべきは産学官の緊密な連携体制だ。北海道大学COI「食と健康の達人」拠点では、地元IT企業と連携して健康データと食の相関関係を分析するプラットフォームを構築。このデータは札幌市の健康政策にも活用され、市民の健康増進と医療費削減の両立を目指している。

人材育成の面では、「さっぽろDXキャンプ」が注目を集めている。札幌市と地元IT企業が連携して運営するこのプログラムでは、高校生から社会人まで幅広い層にDXスキルを教育。特に若者のU・Iターン促進と地元定着に効果を上げており、プログラム修了生の約65%が道内企業に就職している。

札幌市のDX推進の特徴は、技術導入そのものが目的ではなく、地域課題の解決を最優先している点だ。人口減少、高齢化、積雪寒冷地特有の問題など、地方都市特有の課題を抱える札幌だからこそ、実用的かつ効果的なDXソリューションが生まれている。

この「課題解決型DX」こそが、全国の地方都市が学ぶべきモデルとなっている。例えば、北見市の除雪管理システムは札幌市のモデルを応用し、青森県では農業DXの知見を取り入れた実証実験が始まっている。

札幌発のDXモデルが全国に広がる理由は明確だ。コスト削減や効率化といった経済合理性だけでなく、地域コミュニティの維持や住民QOLの向上など、地方創生の本質に焦点を当てているからこそ、他地域でも受け入れられている。北海道から始まったこのDX革命は、日本の地方創生の新たな可能性を示している。

3. 「札幌×DXの挑戦:コスト削減率30%を実現した地方企業の革新的アプローチ」

札幌を拠点とする企業がDXによって劇的なコスト削減を実現した事例が注目を集めています。特に製造業や流通業において、デジタル技術の活用によって30%ものコスト削減に成功したケースが増加しています。

札幌市内の老舗メーカー「北海道精密工業」では、生産ラインへのIoTセンサー導入と分析AIの実装により、不良品率を従来の5%から1%未満に抑制。これにより原材料コストと人件費の大幅削減を実現しました。同社の高橋工場長は「当初は投資に消極的な声もありましたが、半年で投資回収できた上、現在は年間約3,000万円のコスト削減効果が出ています」と語ります。

また、物流企業「札幌ロジスティクス」では配送ルート最適化システムと倉庫内ロボットの連携により、人員を増やすことなく取扱量を1.5倍に拡大。燃料費も約25%削減できたことで、全体として32%のコスト削減を達成しています。

これらの企業に共通するのは「部分的なデジタル化ではなく、業務プロセス全体を見直した上でのDX推進」という点です。札幌市ITイノベーション推進協議会の調査によれば、単なるシステム導入ではなく、業務フローの再設計からDXに取り組んだ企業の成功率は約3倍高いことが判明しています。

さらに北海道大学との産学連携プロジェクトでは、地域特有の課題(積雪対応、広域物流など)を解決するDXソリューションの開発も進行中。地方ならではの視点を活かした技術開発が、札幌発のイノベーションを生み出しています。

興味深いのは、これらのDXによるコスト削減が単なる効率化だけでなく、新たな事業創出にもつながっている点です。例えば「北海道システムズ」は工場向けに開発したAI品質管理システムを、現在は全国の中小企業向けにSaaSとして展開し、新たな収益源を確立しています。

人材不足が深刻な地方都市において、DXによる業務効率化は生き残りの鍵となっています。札幌市経済観光局の報告では、DXに積極的に取り組む企業の従業員一人当たりの生産性は、そうでない企業と比較して平均で23%高いという結果も出ています。

地方都市ならではの課題をDXで解決する札幌のアプローチは、他の地方都市にとっても貴重なモデルケースとなっています。コスト削減という目に見える成果を生み出しながら、新たなビジネスモデル創出へとつなげる—札幌発のDX革命は、地方創生の新たな可能性を示しています。

4. 「凍える街の熱いイノベーション:札幌DX成功企業に学ぶ5つの戦略」

北国の厳しい環境を逆手に取り、札幌から日本のDXをリードする企業が続々と誕生しています。地方都市という立地を不利と考えるのではなく、独自の強みへと転換させた札幌のDX成功企業たち。彼らの戦略から学ぶべきポイントを徹底分析しました。

戦略1:ニッチ市場での圧倒的専門性構築

札幌発のテックカンパニー「インフィニットループ」は、特定業界向けSaaSに特化することで成長を遂げました。全国展開する大企業との真っ向勝負を避け、北海道の地域産業や特性を熟知した上で、農業DX、観光DXといった分野で独自のソリューションを開発。地方にいるからこそ見える課題に集中投資することで、競争優位性を確立しています。

戦略2:リモートファーストの組織文化構築

BugForce社は創業当初からリモートワーク前提の組織設計を行い、北海道内だけでなく全国から優秀なエンジニアを獲得することに成功。札幌を拠点としながらも、東京・大阪・福岡など全国各地の人材とのコラボレーションを実現。地理的制約を超えたチーム編成が、多様な視点を生み出し、イノベーションを加速させています。

戦略3:産学連携による技術革新

北海道大学との産学連携を積極的に推進している「HISホールディングス」は、学術研究の知見を活用した先進的アルゴリズム開発で他社と差別化。特に人工知能や機械学習の分野では、大学の研究チームとの協働により、最先端技術を実ビジネスに素早く応用。地域に集積する知的資源を最大限に活用した好例です。

戦略4:コスト優位性を活かした価格戦略

札幌市内のオフィス賃料は東京の約3分の1。この低コスト構造を活かし、「フラグメントコンサルティング」はリーズナブルな価格帯でのDXコンサルティングサービスを展開しています。大手コンサルティングファームと同等の品質を提供しながらも、価格面で中小企業にも手が届くサービス設計が、地方から全国へのクライアント拡大を実現しました。

戦略5:独自コミュニティによるエコシステム形成

「NoMaps」や「Sapporo Creator Camp」などの地域テックコミュニティを活用し、札幌のDX企業は独自のエコシステムを形成。大企業だけでなく、スタートアップ、フリーランス、学生など多様なプレイヤーが交流する場を創出することで、新たなビジネスチャンスやコラボレーションが生まれています。このオープンイノベーション文化が、継続的な成長を支える基盤となっているのです。

これら5つの戦略を実践する札幌のDX企業は、地方都市ならではの制約を逆手にとった革新的なビジネスモデルを次々と生み出しています。地域に根差しながらもグローバルな視点を持ち、テクノロジーで社会課題を解決する—この姿勢こそが、札幌発のイノベーションを支える原動力といえるでしょう。

5. 「地方からのデジタル革命:札幌発DXで売上2倍を達成した中小企業の事例分析」

北海道札幌市で50年以上続く老舗和菓子店「松風堂」がデジタルトランスフォーメーション(DX)により売上を2倍に伸ばした事例を分析します。コロナ禍で来店客が激減した同店は、単なるECサイト構築ではなく、顧客データ分析による商品開発と販売戦略の抜本的改革に挑戦しました。

松風堂が最初に取り組んだのは、顧客管理システムの導入です。それまでアナログで管理していた顧客情報をデジタル化し、購買履歴や好みを詳細に分析。この結果、「20代女性は季節限定商品を購入する傾向が強い」「40代男性はギフト需要が多い」など、セグメント別の購買特性が明らかになりました。

次に、この分析結果を活かしたパーソナライズ戦略を展開。顧客セグメント別にLINE公式アカウントを活用した販促メッセージを配信し、開封率は業界平均の2倍となる48%を記録。特に、「あなたの前回購入した〇〇が今週末で販売終了」といった個別メッセージが高い反応を得ました。

さらに特筆すべきは、製造工程へのIoT技術の導入です。職人技術を守りながらも、温度・湿度センサーを設置し最適な製造環境をデータ化。これにより不良品率が17%から3%に減少し、コスト削減と品質向上の両立に成功しました。

札幌市のIT企業「ノーステックデジタル」との協業も成功要因の一つです。地域の特性を熟知したIT企業が伴走型でDXを支援することで、大手コンサルティング会社よりも低コストかつ実情に合わせたシステム構築が可能になりました。

この事例から学べる地方発DXの成功ポイントは以下の3点です。

1. データ活用による「仮説→検証→改善」サイクルの確立

2. デジタル技術と伝統技術の融合による新たな付加価値創出

3. 地域内IT企業との協業による持続可能なDXの実現

松風堂の社長は「DXは目的ではなく手段。伝統と革新を両立させるツールとして活用することで、地方でも十分に勝機がある」と語ります。北海道の厳しい気候や地理的ハンディキャップをデジタル技術で克服した同社の事例は、全国の地方中小企業に大きな示唆を与えています。